HOME > よくあるご質問 > B.おいしいご飯の炊き方について

|

| Q5 |

おいしいご飯の炊き方は? |

| A5 |

ご飯をおいしく炊くための第一のポイントは手早く研ぐこと。のんびりしていると、お米がヌカの溶けた水を吸い、ヌカ臭いご飯になります。第二が十分に浸水(浸漬)させることで、お米の芯まで水を浸透(吸水)させること。第三が蒸らしと混ぜることです。

具体的には、次の順序で炊いてください。

1.米をきちんと計る

炊飯器についている計量カップで、米をすりきりで計る。

|

|

2.手早く

米は、手早く研ぐことが大切。最初は多めの水で数回混ぜるように研ぎ、すぐ水を捨てる。後は、2~3回水を替えて洗い、最後はきちんと水をきる。 |

|

3.キッチリと水を計る 米を計ったのと同じカップできちんと水加減をする。水の量は、研ぐ前の米の体積の20%増しが標準。 米を計ったのと同じカップできちんと水加減をする。水の量は、研ぐ前の米の体積の20%増しが標準。 |

| |

|

|

|

|

4.米に水をすわせる

少なくとも30分は水にひたしておいてから、炊飯器のスイッチを入れる。

|

|

5.炊飯器でたいて、じっくりむらす

むらし機能のない炊飯器の場合、たき上がってスイッチが切れた後、そのまま10-15分間ほどおいておく。 |

|

6.仕上げは“ほぐし”

むらしが終わったら、できるだけ早くごはんをほぐす。ごはんつぶをつぶさないように炊飯器のかまの底の方から大きくほり起こすようにして、ふんわりと混ぜる。余分な水蒸気がにげて、ふっくらおいしいごはんになります。 |

|

| |

↑ページトップへ戻る |

| |

|

| Q6 |

ご飯がおいしくない、その理由は? |

| A6 |

同じお米でも、研ぎ方や水加減などで味が違ってきます。

その理由は次のようなことが考えられますので、参考にしてください。 |

| 1. |

お米の研ぎ方で、特に、1回目に研ぐのは手早くしてください。ヌカの臭いをお米に吸い込ませないためです。 |

| 2. |

ゴシゴシ研ぐと米粒が壊れてしまい、おいしく炊き上りません。 |

| 3. |

洗米後、ザルに上げて放置しないでください。空気に触れると米粒が割れてしまい、炊き上ると糊状のご飯となってしまいます。 |

| 4. |

洗米したら、夏は1時間、冬は1時問30分、水に浸しておき、お米の芯まで水を浸透させることが大切です。最低でも30分は必要です。 |

| 5. |

4時間以上のジャー保温は臭ったり、黄色いご飯の原因となります。 |

| 6. |

急ぐときは、ぬるま湯(30~40℃)で、最低10分間浸水させてください。 |

| 7. |

電気釜の不具合はありませんか? |

| 8. |

ご飯の状態別チェック項目 |

| |

a.ボソボソご飯……1.水加減少ない、2.浸水時問短い、3.むらし過ぎ

b.ベタベタご飯……1.水加減多い、2.洗いすぎ(米粒割れて糊状に) |

|

| |

↑ページトップへ戻る |

| |

|

| Q7 |

玄米の特徴と炊き方は? |

| A7 |

玄米の「玄」には黒という意味があります。英語でもbrown riceと表現される玄米は、文字通り、黒っぽい色をしたお米です。

|

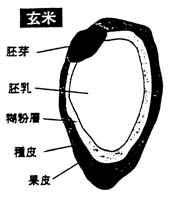

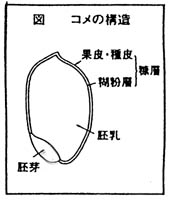

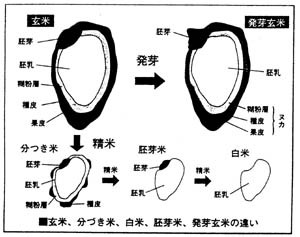

私たちが普段食べているお米は白米と呼んでいる精白米です。同じお米でも黒っぽい玄米と白い白米とでは、味わいや栄養の面でもかなり違いがあります。お米は籾殻(もみがら)と呼ぶ堅い外皮に包まれており、玄米はこの籾殻を除いたもので、これを搗精(とうせい【精米】)したものが白米です。従って、玄米には、白米では搗精で除かれてしまう、ヌカ層と胚芽がついています。白米に比べて堅く、浸水や炊く時間がかかるのもこのためです。

玄米のヌカ層にはB1・B2をはじめとするビタミンB群や、カリウム、マグネシウム、リン、鉄などのミネラルのほか食物繊維などが豊富に含まれています。 |

|

☆玄米の研ぎ方

白米のように強く研ぐ必要はありません。ボールに米を入れて、 水を流し込みます。クルクルと回すと籾殻などが上がってきますので、それを取り除ぎながら2~3回繰り返します。玄米をおいしく炊く一番の秘訣は水にあります。最も重要なのは、玄米を最初に洗う時の水で、玄米は乾燥した状態で置かれているので、一番はじめに出会った水を真っ先に吸収します。浄水器を通した水などを使うとおいしく炊けます。

☆玄米の炊き方

玄米モードがついている炊飯器ならば、水は指定通りでOKです。

玄米モードがついていない炊飯器なら、l.5~2倍の水を入れます。 炊飯器により多少くせがあるので、何度か試して水加減を見つけてください。あとはスイッチを入れて炊飯器におまかせです。

玄米の浸水時間は、1時間~一晩です。 |

| |

↑ページトップへ戻る |

| |

|

| Q8 |

胚芽米の特徴と炊き方は? |

| A8 |

胚芽は図のように種子の一部で、植物学的には胚と呼ばれます。

|

胚は発芽して稲の植物体を作るもとになります。いわば種子の中でこの部分のみが生命力をもった生きた細胞で、次世代の稲になるために万全の準備を整え休眠している状態にあります。

胚芽には、B1・B2・B6などのビタミンB群、ビタミンE、カルシウムなどのミネラル、必須アミノ酸など、非常に多くの栄養素が含まれ、さらに食物繊維も豊富です。胚芽米は、この胚芽を残したまま精米してあります。

水を多くすること、浸水時間を長くすることで、炊飯器で普通に炊ける健康によいお米です。 |

|

☆胚芽米の炊き方

強く研ぐと、胚芽が落ちたり、ビタミン群などが流れる恐れがありますので、素早くさっと流す感じで洗ってください。

水加減は、普通の白米より少し多い水加減にして、浸水時間は夏は1時間、冬は2時間くらいにし、炊飯スイッチを押します。炊飯が終わったら、10~15分蒸らし、ふたを開けてしゃもじで天地返しをして余分な水分を飛ばします。 |

| |

↑ページトップへ戻る |

| |

|

| Q9 |

発芽玄米の特徴と炊き方は? |

| A9 |

発芽玄米とは、玄米を一定温度の水に漬け、0.1~1mmほど発芽させたものです。 玄米に限らず、種子にとっては発芽は一大イベントで、その発芽現象lこより、玄米の中で眠っていた酸素が一挙に活性化し、新芽の成長に必要な最高の栄養素を玄米の内部に増やしていきます。妊娠中の母体が栄養素をたっぷり貯えるのと似た現象といえます。

芽が伸び通ぎると栄養を成長に摂られるため、これを特殊な技術で一定の状態で維持させたお米です。発芽玄米は、白米と比較して「ギャバ」が約10倍含まれています。また食物繊維も白米と比較して約6倍含まれています。

「ギャバ」とは

ガンマ(γ)一アミノ酪酸(通 称ギャバ)とは、たんぱく質を構成するアミノ酸の一種です。 ギャバの効用として、以下のようなことが報告されています。

1.血圧を下げる。2.動脈硬化を抑える。3.脳への血行を高め、脳への酸素供給を増加させる。4.脳細胞の代謝を活発にする。

|

☆発芽玄米の炊き方

普通の炊飯器で炊くことができ、白米と好きな割合で混ぜて炊くことができます。水加減は通 常の白米と同様です。

形状には、ウェットタイプとドライタイプがありますが、特にウェットタイプの場合、小袋開封後は冷蔵庫に保管し、3日以内に使い切ること。開封のまま長く保管するとカビ発生の可能性があります。 |

|

|

| |

↑ページトップへ戻る |

| |

|

| Q10 |

赤飯の炊き方は? |

| A10 |

赤飯を作るにはまず、あずき(ささげ)をあらかじめ煮て準備しておきます。

● |

あずきの準備

あずきは1~2回ゆでこぼし、3~4倍の水を加えて堅め(8分通り)に煮ておく(ささげを使う場合は、一晩水に漬け、あずきと同様に煮る)。 あずきの量はお米3カップに対し1/3カップですが、お好みにより加減してください。 |

| 1. |

蒸す方法

①洗ったもち米をあずきの煮汁に浸して、3時間~一晩吸水させる。

②蒸し器にふきんを敷き、水気を切ったもち米とあずきをのせ、中央を少し窪ませて、

強火で30~40分蒸す。途中あずきの煮汁を2~3度打ち水する。 |

| |

|

| 2. |

炊飯器で炊く方法

①洗ったもち米を、もち米の容量の80%の水(あずきのゆで汁も含む)に

30分~1時間吸水させる。

②1を白米と同じように炊く。 |

| |

|

| 3. |

電子レンジで作る方法

[もち米2カップ、あずき1/4カップ、500Wの電子レンジ]

①洗ったもち米を、もち米の容量の80%の水(あずきのゆで汁も含む)に

30分~1時間吸水させる。

②1を耐熱容器に入れ、ふた(ラップ)をして約10分間加熱する。

③途中取り出して混ぜ、次にふたを外して約2分半加熱する。

④ふきんをかけてしばらく蒸らす。 |

| |

|

| 4. |

圧力釜で作る方法(あずきの準備も圧力釜で)

圧力釜の種類やメーカーにより、加熱や蒸らし時間などが違います。

購入時についているガイドブツクがあれば、それに従うのがよいでしよう。

1つの例としては、

①あずき(ささげ)を圧力釜に、ひたひたの水とともに入れ、強火にかける。

おもりが動いたら弱火で加熱し、火を止めて5分おく。

②1に洗って水気を切ったもち米を入れ、かき混ぜてお米がひたひたに

かぶる程度に水加減を調節し火にかける。おもりが動いたらごく弱火にして

加熱し火を止め5分おく。 |

|

| |

↑ページトップへ戻る |

| |

|

|

| |

|

| |

|

|